C’est un fait historique, l’identité haïtienne est le produit de cette littérature bicentenaire dont les grands moments ont été ceux où les écrivains se sont portés garants de la dignité du peuple haïtien, faisant sens des failles d’une société profondément divisée et inégalitaire. Poètes, romanciers, dramaturges, ils ont pour nom Justin Lhérisson, Jacques Roumain, Jacques-Stephen Alexis, Anthony Phleps, René Philoctète, Frankétienne, René Depestre, Jean-Claude Fignolé, Marie Chauvet… « Leurs œuvres qui ont pour principal sujet Haïti, ses dérives et son devenir, sont exemplaires des enjeux fondamentaux que représente la littérature haïtienne. Ces enjeux dépassent les questions littéraires stricto sensu, pour embrasser la vie, la mort, le passé, le présent et l’avenir », affirme Yves Chemla.

C’est sans doute cet impératif d’engagement, qui caractérise traditionnellement la littérature haïtienne, qui explique que les écrivains furent les premiers à prendre la parole, pour certains dès le 12 janvier, afin de raconter la violence de la catastrophe survenue il y a 10 ans et ses horreurs. Souvent personnellement touchés à cause de l’ampleur du phénomène, ils prirent leurs plumes dès les premières heures de la tragédie pour témoigner, communiquer et contribuer à produire un univers de sens autour de la catastrophe haïtienne. Leurs productions représentent aujourd’hui un corpus impressionnant composé de mémoires, de chroniques, de récits et de fictions qui témoignent à la fois de la force et la difficulté de la littérature face à un tel drame.

Si les écrivains furent parmi les premiers à prendre la parole après le séisme, c’est aussi parce que la plupart des auteurs qui comptent dans la littérature haïtienne contemporaine étaient présents sur place en ce début d’année 2010. Ils avaient été mobilisés par Michel Le Bris pour participer à la deuxième édition haïtienne de son célèbre festival littéraire « Etonnants voyageurs », qui devait se dérouler, du 14 au 21 janvier.

« La programmation de ce festival en Haïti coïncidait aussi, explique Yves Chemla, avec l’arrivée sur le devant de la scène d’une nouvelle génération d’écrivains qui avaient grandi dans une île débarrassée, depuis 1986, des dictatures des Duvalier père et fils et sur laquelle soufflait le vent de la liberté de penser et de s’exprimer. » Les stars de la diaspora littéraire haïtienne et les nouveaux talents de la vie littéraire locale étaient réunis à Port-au-Prince pour régaler les amoureux de la chose littéraire. Ils n’imaginaient pas qu’ils allaient se retrouver aux premières loges d’un cataclysme tellurique qui se préparait dans les tréfonds de la terre caribéenne.

Ainsi, lorsque le 12 janvier, à 16 h 53, la Perle des Antilles explosa consumant ses fils, c’est tout naturellement que les écrivains devinrent les porte-voix de la détresse, de la terreur et de l’irrépressible volonté de survie des survivants. « Avec nos morts, avec nos mots, nous qui sommes revenus du déluge de pierre écrivons pour trouver une place dans le monde des vivants », a écrit le romancier Lyonel Trouillot dans un ouvrage collectif publié en mai 2010 (2). Une ambition similaire anime Tout bouge autour de moi (3) de Dany Laferrière et Failles (4) sous la plume subtile de Yannick Lahens. Deux livres de témoignages, puissamment évocateurs tous les deux, même s’ils abordent très différemment leur sujet, comme en attestent les titres.

![]()

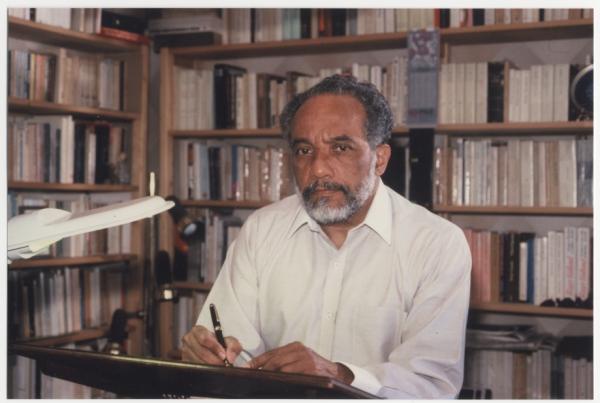

Le célèbre auteur de L’Énigme du retour (2011) et Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer (1985), livre qui fit connaître le futur académicien du quai Conti, était l’invité d’honneur de la manifestation des Etonnants voyageurs qui n’a pas eu lieu. Lorsque la terre s’est mise à trembler le 12 janvier, l’écrivain était attablé au restaurant de son hôtel avec un ami proche. La seconde d’après, les deux amis se sont trouvés à plat ventre dans la cour. L’un comme l’autre étaient saisis de terreur, craignant que la terre ne s’ouvrît pour les engloutir, mais écrivain dans l’âme, Dany Laferrière a très vite sorti de sa poche son calepin noir dont il ne se sépare jamais et s’est mis à noter tout ce qui traversait son champ de vision.

Tout bouge autour de moi est né de ce réflexe d’écrivain. Malgré la tension extrême qui a présidé à sa naissance, ce livre se veut un compte rendu réaliste des « choses vues », sans pathos ni effusion lyrique. L’auteur raconte les soixante secondes que les premières secousses ont duré, mais aussi les bruits sourds des immeubles qui s’effondrent et le nuage de poussière qui s’élève dans le ciel d’après-midi. Il écrit : « Je ne savais pas que soixante secondes pouvaient durer aussi longtemps. Et qu’une nuit pouvait n’avoir plus de fin. »

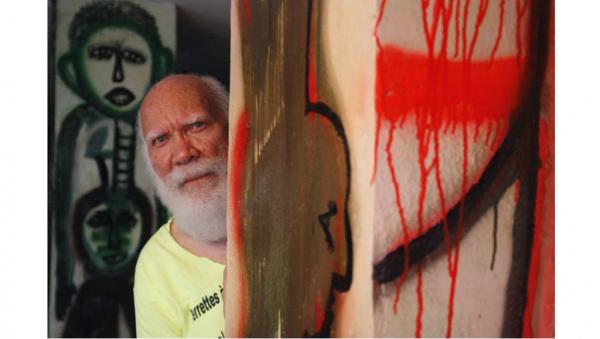

Loin d’être une succession de scènes morbides, les 128 chroniques réunies dans ce livre donnent à voir la dévastation, la détresse, mais aussi la vitalité du peuple haïtien et sa solidarité. Il y est question aussi du dynamisme de la culture haïtienne incarnée par Frankétienne auquel Laferrière rendit visite dès le lendemain du séisme. Le poète a tenu à raconter à son visiteur sa course folle à travers sa maison lorsqu'il a senti du haut de sa terrasse les planchers onduler sous ses pieds. L'homme en avait encore le souffle coupé.

Auteur de Failles, une chronique, tout en maîtrise et retenue, des lendemains cataclysmiques du tremblement de terre, Yannick Lahens ne voulait pas non plus que son rôle d’écrivain se résume à ce qu’elle appelle « une comptabilité macabre ». Son texte animé par l’urgence et la compassion, s’ouvre sur un magistral portrait de Port-au-Prince. Son écriture, pétrie d’émotion et de sensibilité, mêlant le conte de fées, la sociologie et la nostalgie lyrique, saisit le lecteur à la gorge.

Failles est surtout une interrogation poignante et profonde sur la condition haïtienne. Le titre, ici, a une valeur programmatique, et annonce d’emblée le cheminement d’une pensée qui, partant de la faille géologique à l’origine du séisme, explore les failles sociales, politiques et économiques qui grèvent le développement du pays depuis sa création en 1804. Faisant le bilan de deux siècles de sous-développement haïtien, Lahens écrit : « Livrée, déshabillée, nue, Port-au-Prince n’était pourtant point obscène. Ce qui le fut, c’est sa mise à nu forcée. Ce qui fut obscène et le demeure, c’est le scandale de sa pauvreté. Une pauvreté qui a ses causes et une histoire dans le monde tel qu’il va. »

Une fiction renouvelée

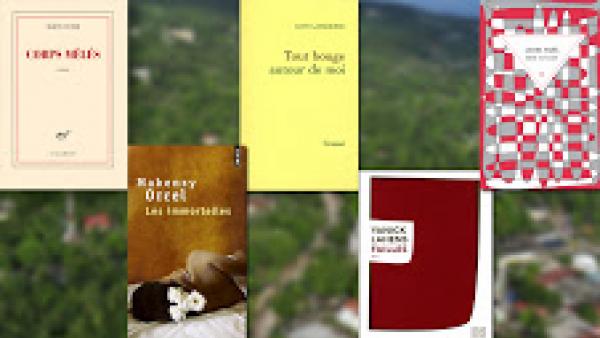

Failles est enfin une réflexion sur l’écriture. « Face au malheur, comment faire littérature ? », s’interroge Yanick Lahens dans les pages de son récit-témoignage. Cette question a longtemps taraudé les écrivains haïtiens confrontés au séisme et à ses conséquences. Une fois l’urgence passée, la plupart d’entre eux se sont tournés vers des formes plus classiques, notamment la fiction pour raconter la tragédie. Mais pour être à la hauteur du matériau, il a fallu révolutionner l’écriture, se doter de nouvelles stratégies. Les critiques parlent du renouveau dans les lettres haïtiennes, avec l’émergence de jeunes romanciers tels queMarvin Victor, Makenzy Orcel ou James Noël, qui ont livré au cours des dernières années quelques-uns des récits les plus novateurs « rassemblés autour de la faille », selon l’expression utilisée par l’intellectuel haïtien Joël des Rosières.

« Corps mêlés (5) de Marvin Victor est sans doute le plus grand roman du séisme », proclame Yves Chemla, observateur attentif de l’évolution littéraire de l’île. Premier opus sous la plume d’un trentenaire talentueux, ce roman met en scène une mère endeuillée dont les monologues intérieurs marqués par la déraison peint la beauté d’un monde qui n’en finit pas de renaître de ses décombres. Voguant entre les décombres de sa vie et ceux de la ville qui ont enseveli sa fille unique, la protagoniste Ursula Fanon remémore les étapes de son existence dont l’évocation schrizophène la retient encore parmi les vivants.

Marvin Victor partage son goût pour une langue syncopée et magnifiquement inventive avec ses compères James Noël et Mackenzy Orcel, auteurs respectivement de Belle merveille (6) et Immortelles (7). Ce dernier roman est un hommage aux prostituées disparues dans le tremblement de terre.

![]()

Le panorama de la production littéraire post-séisme serait incomplet sans mention des ouvrages marquants de la génération établie sur le séisme. Il y en a au moins trois qui méritent d’être signalés. Commençons par Aux frontières de la soif (8) de Kettly Mars. Cette dernière est un vétéran du personnel littéraire haïtien, avec huit romans à son actif, mais aussi des recueils de nouvelles et de poésies. Son roman se déroule dans un camp de réfugiés, devenu symbole de la faillite de la communauté internationale et des dérives de Haïti post-tremblement de terre. Une sorte d’ « inferno » à la Dante dans lequel sombre le personnage principal, victime de ses ambiguïtés et de ses pulsions. La force de la romancière consiste à avoir su tracer de manière cohérente et convaincante le parcours de rédemption du héros à travers l’écriture, ici érigée comme principale force de résistance dans une société dégradée.

C’est aussi d’une société dégradée qu’il s’agit, racialisée et rongée par des conflits, dans Ballade d’un amour inachevé (9) de Louis-Philippe Dalembert. Auteur d’une œuvre magistrale partagée entre poésie et prose, Dalembert a souvent campé ses récits loin de son Haïti natal. Mais le pays d’avant est toujours en filigrane dans ses livres, comme dans ce beau roman d’exil et d’enfance martyrisée qu’il a publié deux ans après le dernier cataclysme haïtien. Or le séisme au cœur de ce roman est celui qui a secoué les villages de la région d’Abruzzes en Italie, en 2009, mais les secousses renvoient le personnage central, Azaka, à son enfance en Haïti où à l’âge de dix ans, il était resté enseveli sous les décombres de la ville après un tremblement de terre dévastateur.

Construit en résonances entre le passé et le présent, entre ici et là-bas, Ballade d’un amour inachevé est un roman poignant et poétique qui transcende l’événement géologique violent et meurtrier. Il est dédié « à ma famille des Abruzzes et à celle de Port-au-Prince. Aux survivants d’ici et de là-bas, qui devront apprendre à vivre pour ceux qui sont partis ».

Guillaume et Nathalie(10) est le troisième roman incontournable de la production littéraire post-sismique. C’est un récit somptueux d’amour et de résistance sous la plume de Yanick Lahens, à qui nous devons aussi Failles, son livre de mémoires réunissant impressions et réflexions sur le séisme de 2010.

Venue à la littérature tardivement, Yanick Lahens est l’auteure d’une œuvre riche, empreinte d’une intelligence littéraire et poétique exceptionnelle. Cette intelligence est à l’œuvre dans Failles, mais aussi dans le roman Guillaume et Nathalie qu’on ne peut lire séparément car l’un renvoie à l’autre dès les premières pages. Ces renvois intertextuels font sens, les réflexions de l’essayiste venant éclairer les actions qui mènent vers l’épanouissement de l’histoire d’amour passionnelle entre les deux protagonistes du roman.

« Nous étions en décembre 2009, rappelle la romancière. Le 12 janvier 2010, à 16 h 53 minutes, dans un crépuscule qui cherchait déjà ses couleurs de fin et de commencement, Port-au-Prince a été chevauchée moins de quarante secondes par un de ces dieux dont on dit qu’ils se repaissent de chair et de sang. Chevauchée sauvagement avant de s’écrouler cheveux hirsutes, yeux révulsés, jambes disloquées, sexe béant, exhibant ses entrailles de ferrailles et de poussière, ses viscères et son sang. »

Le roman se termine là où l’essai commence, rappelant l’impermanence et la fragilité de la vie. Guillaume et Nathalie n’ont pas vu venir la tragédie qui se préparait. L’amour n'a pas sauvé Haïti !

(1) Littérature haïtienne 1980-2015, par Yves Chemla. Delmas, C3 éditions, 2015, 314 pp.

(2) Haïti parmi les vivants, ouvrage collectif. Littérature de l’urgence et témoignages d’écrivains réunis après le séisme par la rédaction du Point et par Lyonel Trouillot. Éd. Actes Sud/Le Point, 2010, 182 p.

(3) Tout bouge autour de moi, par Dany Laferrière. Éd. Grasset, 2011, 179 p.

(4) Failles, par Yanick Lahens. Éd. Sabine Wespieser, 2010, 158 p.

(5) Corps mêlés, par Marvin Victor. Éd. Gallimard, 2011, 249 p.

(6) Belle merveille, par James Noël. Éd. Zulma, 2017, 150 p.

(7) Les Immortelles, par Makenzy Orcel. Éd. Zulma 2012, 134 p.

(8) Aux frontières de la soif, par Kettly Mars. Éd. Mercure de France, 2013, 160 p.

(9) Ballade d’un amour inachevé, par Louis-Philippes Dalembert. Éd. Mercure de France, 2013, 283 p.

(10) Guillaume et Nathalie, par Yannick Lahens. Éd. Sabine Wespieser, 2013,151 p.

Comments (0)

Participer à la Discussion